首页 > 媒体中心 > 新闻中心 > 行业洞察 > 九三阅兵装备中的 “感知密码”:传感器如何推动现代战力升级

九三阅兵装备中的 “感知密码”:传感器如何推动现代战力升级

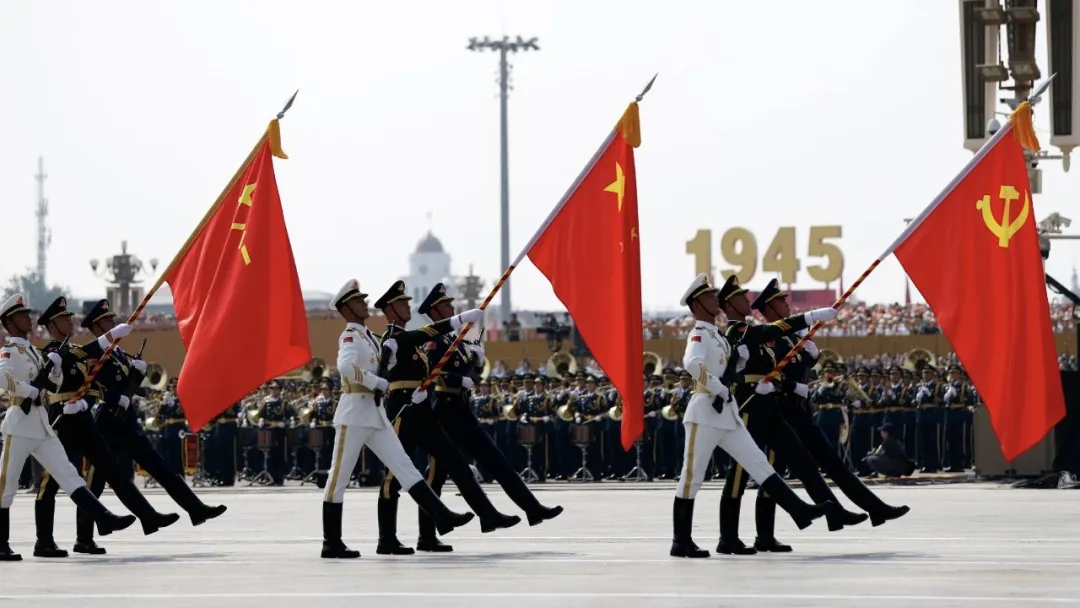

(图源:人民日报)

在 2025 年 9 月 3 日纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵中,一列列威武的装备方队驶过天安门广场,不仅展现了我国国防力量的现代化水平,更暗藏着无数传感器编织的 “感知网络”。这些遍布装备各部位的精密器件,如同 “神经末梢” 般实时捕捉环境信息、驱动精准操作,成为大国重器实现 “智能作战” 的核心支撑。

01

导弹武器:

传感器打造 “指哪打哪” 的精准打击能力

(一)惯性导航系统:抗干扰的 “自主定位大脑”

东风系列弹道导弹搭载的惯性导航系统,以光纤陀螺仪和加速度计为核心。光纤陀螺仪精确测量角运动,石英挠性加速度计(精度达 10⁻⁵g)捕捉直线加速度,通过积分运算实时输出位置、速度和姿态数据。即便 GPS 信号中断,这套系统仍能独立保障导弹按预定轨迹飞行,是实现远程精确打击的 “定海神针”。

(二)红外成像导引头:让导弹 “锁定即命中”

红旗系列防空导弹的红外成像导引头,采用锑化铟探测器(中波红外波段)和制冷型红外焦平面阵列,对喷气式发动机尾焰等热目标灵敏度极高。斯特林制冷机制冷技术进一步提升探测精度,使导弹能自主识别目标热特征并持续跟踪,实现 “发射后不管” 的智能化作战模式。

02

地面装备:

传感器赋予主战平台 “战场全视” 能力

(一)主战坦克的 “火控神经网”

99A 主战坦克的火控系统集成了激光测距仪(误差≤±5 米)、横风传感器和炮口偏移传感器,可实时修正弹道参数,使行进间对运动目标的首发命中率提升至 85% 以上。新型坦克更配备 13 路传感器(含 6 向可见光 / 红外传感器、4 向广角相控阵雷达等),实现 360° 昼夜全天候 “透视装甲”,轻松应对无人机等新型威胁。

(二)态势感知:从 “被动防御” 到 “主动预警”

车长周视观瞄系统提供全向战场视野,激光告警系统可探测敌方激光照射,核生化传感器实时监测环境安全 —— 这些传感器共同构建起 “预警 - 决策 - 防御” 闭环,大幅提升装备在复杂战场的生存能力。

03

空天装备:

传感器铸就 “制空权争夺” 的技术壁垒

(一)机载雷达:千里之外的 “战场千里眼”

歼击机、预警机搭载的有源相控阵雷达,由上千个 T/R 组件组成,可同时跟踪多个目标并引导攻击;合成孔径雷达能穿透云层实现对地精准测绘,雷达高度计支持超低空突防,共同构成 “先敌发现、先敌攻击” 的核心优势。

(二)飞控传感器:保障高机动飞行的 “平衡大师”

大气数据传感器测量空速、气压和温度,角速率传感器感知姿态变化,迎角传感器预防失速 —— 这些器件实时向飞控系统反馈数据,是战机完成复杂机动动作、保障飞行安全的 “隐形舵手”。

04

海军装备:

传感器破解 “水下暗战” 与 “海上攻防” 密码

(一)声纳系统:水下目标的 “探测尖兵”

舰艇和潜艇的舷侧阵声纳、拖曳线列阵声纳(远离自身噪声干扰)、艇首声纳协同工作,可远距离探测、识别水下目标,是打破 “海洋盲区” 的关键装备。

(二)舰载电子战:传感器主导的 “电磁迷雾战”

电子支援措施(ESM)侦测敌方雷达信号,电子对抗(ECM)实施干扰欺骗,光电跟踪系统实现被动目标锁定 —— 这些传感器使舰艇在不发射弹药的情况下,就能瘫痪敌方探测与制导系统,是现代海战的 “软杀伤” 核心。

05

单兵装备:

传感器让 “单个士兵” 成为 “作战节点”

(一)夜视与侦察:全天候作战的 “能力倍增器”

单兵夜视镜通过像增强管放大微弱光线,热成像仪穿透烟雾发现隐藏目标,红外激光指示器为武器指引方向,使夜间作战不再是 “视觉劣势” 的代名词。

(二)态势感知系统:连接 “单兵与指挥” 的信息纽带

北斗模块定位士兵位置,生命体征传感器监测士兵生理状态,化学剂探测器预警化学武器攻击 —— 这些器件将单兵纳入战场信息网络,实现 “指挥所见即士兵见” 的协同作战。

06

传感器技术的发展趋势与展望

现代国防装备中的传感器技术正朝着多功能集成、智能化、网络化、微型化和抗干扰能力更强的方向发展。本次阅兵也集中展示了 “更强探测 — 更快融合 — 更稳抗干扰” 的传感体系能力。预警探测方队以国产新一代高机动雷达构成协同组网,电子对抗方队突出全频侦控与精准压制,空中与海上无人作战方队集中亮相并强调人工智能驱动的自主协同与多源感知,网络空间部队与信息支援部队方队同场受阅,显示 “传感 — 通信 — 算力” 一体化的战场底座加速成熟。我国国防工业在传感器领域取得了长足进步,部分技术已达到国际先进水平,这些精密传感器使武器装备具备了 “看得远、打得准、反应快” 的能力,是国防现代化的重要标志。

(本文仅从技术角度探讨传感器在国防装备中的应用,不涉及任何国家机密。所有数据均来自公开资料和技术文献。)